どうも、シンです!

Webの資格でSEO検定全級を保有しています。

- ブログ記事の見出しってどうやって作ればいいの?

- 見出しはどういう構成が上位表示されやすいの?

- SEOに強い見出しを作るコツは?

こんな疑問に答えます。

- ブログ記事の見出しとは【基本】

- ブログの見出しの種類と使い方

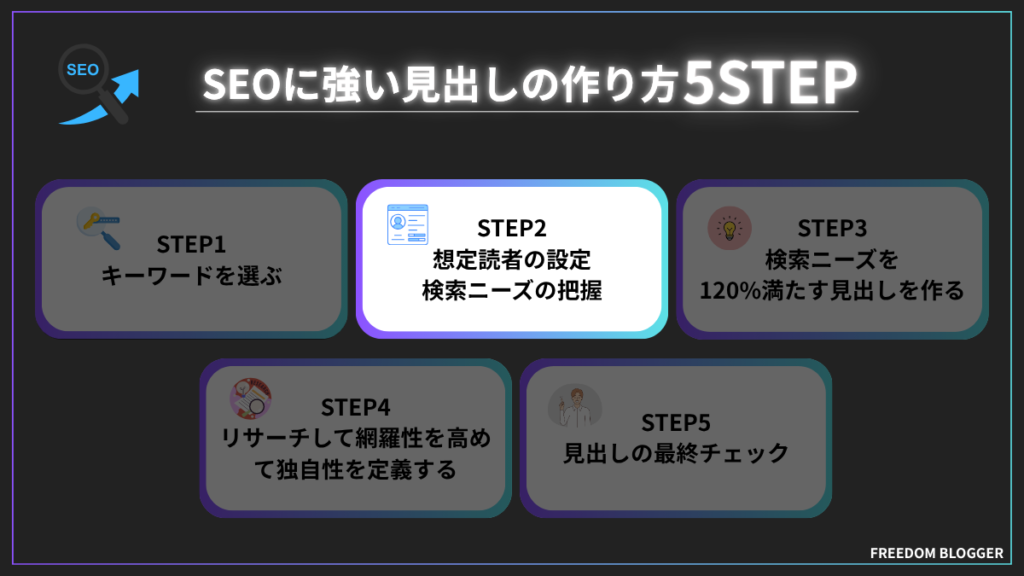

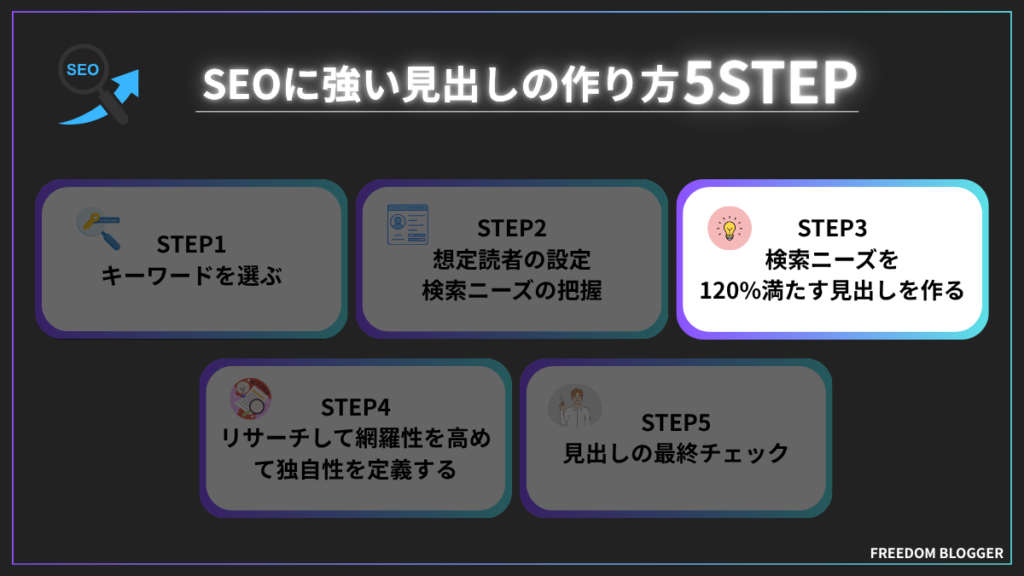

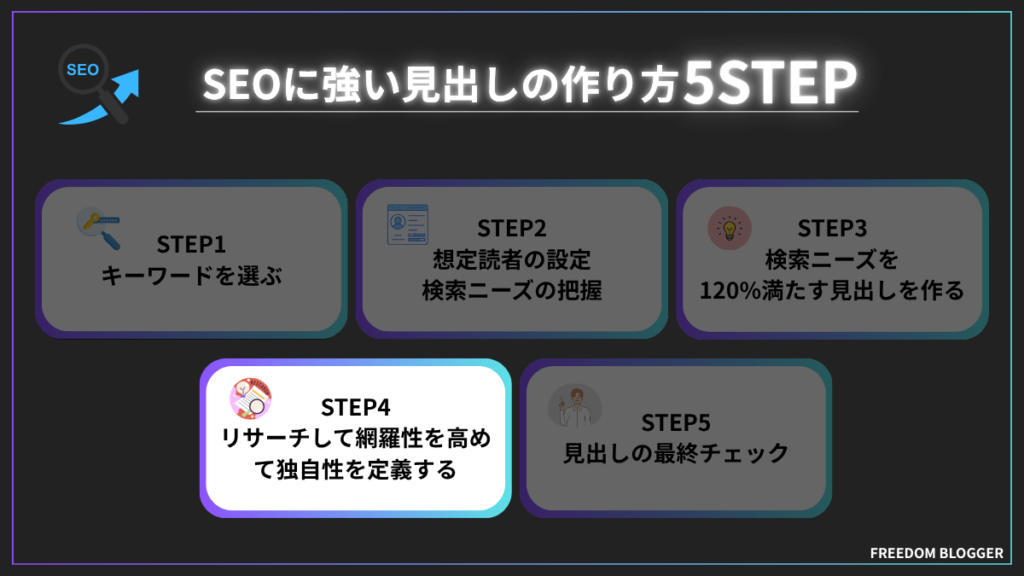

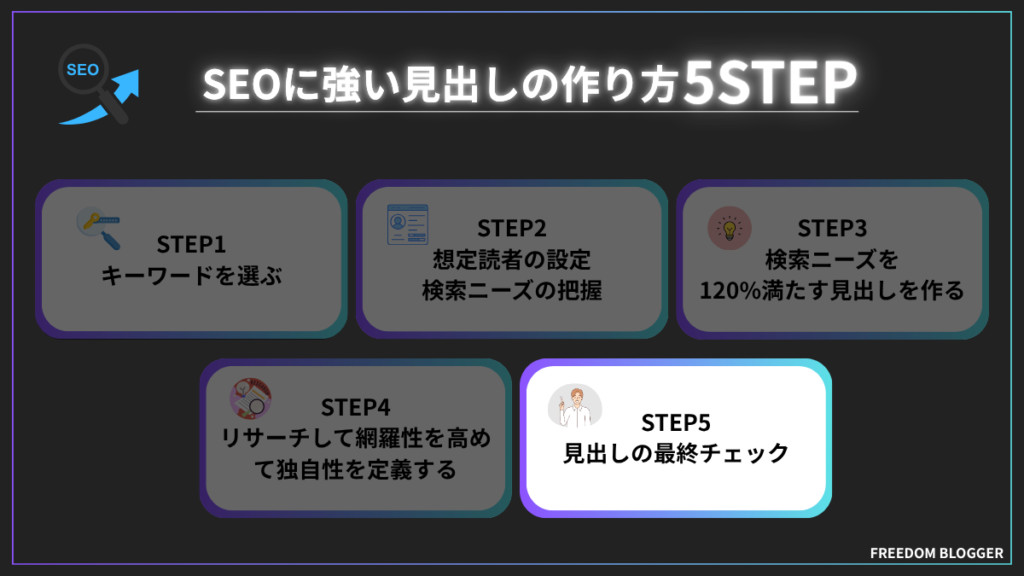

- SEOに強い見出しの作り方5STEP

- WordPressの見出し作成手順【時短技あり】

- SEOに強い見出しを作るコツ6つ

本記事では「SEOに強い見出しの作り方と構成」について解説します。

見出しは検索順位を伸ばすために、めちゃくちゃ重要な要素です。理由は2つあります。

- 検索エンジンに記事内容を正確に伝えるため

- 読者にわかりやすく情報を伝えるため

上記のとおり。

なんとなくで見出しをつけていると、読者や検索エンジンに情報を正確に伝えづらい記事になり、SEOで評価されにくくなります。

せっかく良い記事を書いても、SEOで評価されなければ検索で上位表示ができず、アクセスは増えていきません。

この記事をお読みいただくことで、「なんとなくの見出し」を卒業し、「上級者も使うSEOに強い見出しを作る方法」がわかりますよ。

初級者の方でも、この1記事を読めば見出しをマスターできますので、ぜひ参考にしてみてください!

ブログの見出しとは【基本】

最初にブログの見出しの基本を解説しますね。

以下2つをみていきましょう。

- 見出しとは

- 見出しの役割

見出しとは

見出しとは、文章の内容を簡潔にまとめたお題のことです。

Web業界ではよくhタグ(headingの略)と呼ばれることが多いです。

たとえば、見出しは雑誌や新聞、本などでも頻繁に使われています。本では「1章」や「2章」というように、見出しがありますよね。

見出しで区切りをつけることで、文章に緩急がつくので、読みやすくなります。

ブログでも見出しをつけることで、記事の可読性が向上します。また、読者が見出しを見て、記事の内容を素早く理解しやすくなるメリットもあります。

見出しの役割

ブログで見出しをつける主な役割は2つあります。

- 読者と検索エンジンに対して、記事内容をわかりやすく伝える

- 見出しを使うことで、記事の可読性を高められる

上記のとおりですね。

まず、見出しは読者と検索エンジンに対して、記事内容をわかりやすく伝える役割があります。

それに加えて、見出しは可読性を高める役割もあります。

以下はGoogleが公式でアナウンスしている見出しの重要性についての引用です。

文章が読みやすく、よく整理されている: 文章をよく練り、わかりやすく自然な言葉を使い、誤字脱字や文法的な誤りをなくします。長い文章は段落や章などに分け、全体を見通せるように見出しを付けてください。

文章が長くなる時は、読みやすくするためにも見出しを活用することがポイントです。

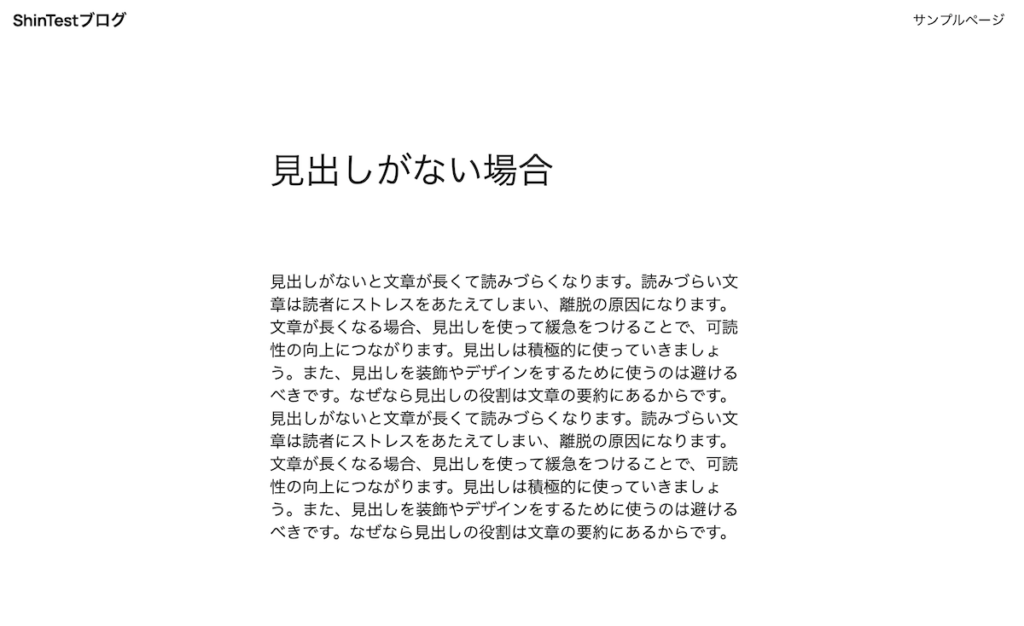

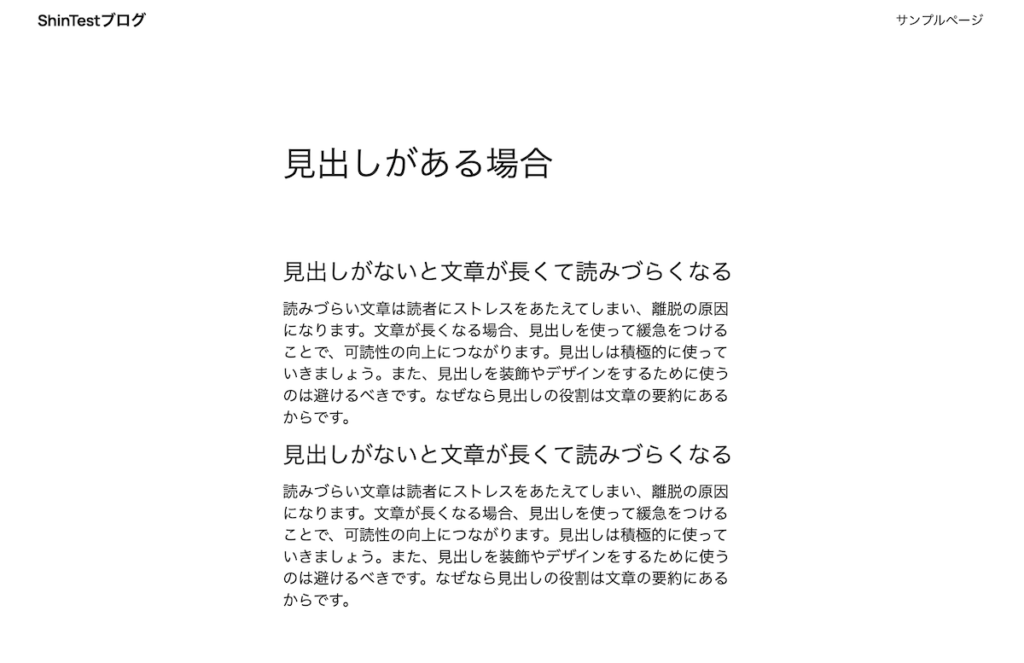

たとえば、以下は見出しがない場合と、ある場合の比較画像です。

上記の画像を見比べてみても、やはり見出しがあった方が文全体が読みやすくなりますね。

このように、見出しを適切につけることで、読者と検索エンジンから好かれやすい記事になります。

その結果、検索順位アップにつながります。

ブログの見出しの種類と使い方

ブログ記事の見出しはいくつかの種類があります。

見出しの種類を理解して正しく活用することで、読者や検索エンジンが理解しやすい構造をつくれますよ。

- 見出しの種類

- SEOに効く見出しの使い方

見出しの種類

ブログの見出しの種類は主に6つあります。

- h1:タイトル、最重要、必ず使う

- h2:大見出し、メインの章、必ず使う

- h3:中見出し、h2の補足、ほぼ必ず使う

- h4:小見出し、h3の補足、よく使う

- h5:小見出し、h4の補足、あまり使わない

- h6:小見出し、h5の補足、ほぼ使わない

上記のとおり。

SEOに強い見出しを作る場合、h1〜h4を使うことが多いです。h5もまれに使う場面はあります。

h6は基本使わなくてOKです。見出しは階層が深すぎると、読者が情報を探しづらくなるからですね。

見出しは「h1〜h5までを使う」と覚えると良いかなと。

SEOに効く見出しの使い方

SEOに効く見出しの使い方をみていきましょう。

OKな使い方の例

以下はSEOに強い見出しの基本的な構成です。

H2:〇〇とは

∟H3:〇〇のこと

∟H3:〇〇の役割

H2:〇〇の方法

∟H3:1.〇〇をする

∟H3:2.〇〇をする

∟H3:3.〇〇をする

H2:〇〇の注意点

∟H3:1.〇〇に気をつける

∟H3:2.〇〇を意識する

H2:まとめ

上記の構成では、H2を4つ以上、H2の補足でH3を2つ以上使っています。この構成であれば、最低限の情報は網羅できるケースが多いです。ブログを書く時は、この構成をベースにしつつ、必要に応じて見出しを追加するといいです。

記事によっては、H2が5つ以上になる場合もありますし、H3が3つ以上になる場合もあります。H4で補足するケースもよくでてくるかなと。

見出しの作り方は、人によってさまざまな意見があります。上記はあくまでSEOスペシャリストの資格を持つ僕の経験則と、上位記事の分析結果から導き出したSEOに強い構成です。

ぜひ参考にしてみてください。

NGな使い方の例

SEOでNGな見出しの使い方の例は、以下のとおり。

- H1を記事内で複数使う←記事タイトルは1記事で1つでいい

- H2だけを使う←情報量が足りていないor長文の可能性が高い

- H3の補足でH2を使う←順番が違う

- H4の補足でH3を使う←順番が違う

- H1の次にH3やH4を使う←順番が違う

補足すると、2番目の「H2だけを使う」については、情報量が足りていない可能性が高いです。もしくは、情報量は豊富にあるけど、H3で補足していないため、長文になっている可能性が高いですね。

ブログ記事では、長文は基本避けるべきです。なぜならユーザーは長文だと読んでて疲れてくるからです。なので見出しはh2〜h5を活用して、文全体のバランスを整えていきましょう。

また、先ほどのNG例3番目の「H3の補足でH2を使う」といった、順序を無視した使い方も避けた方が良いですね。

検索エンジンは賢いので、見出しの順序がおかしくても内容を理解してくれるかもしれません。ただ、あえて順番を破るメリットはないので、適切な順序を守るのが無難です。

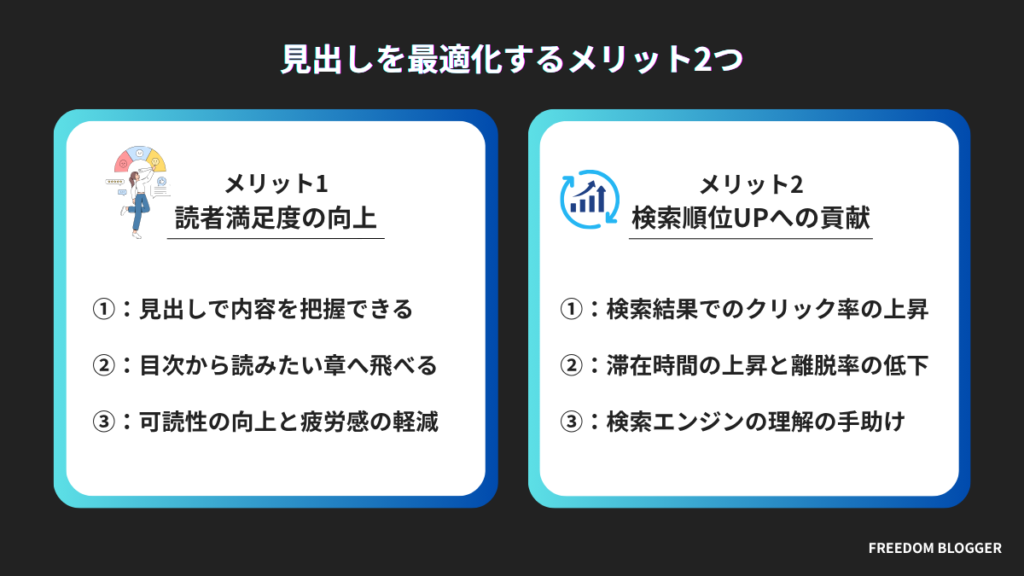

ブログで見出しを最適化するメリット2つ

SEOに強い見出しをつけることで、「読者満足度の向上」や「検索順位UP」が期待できます。

- 読者満足度の向上

- 検索順位UPへの貢献

読者満足度の向上

見出しを最適化するメリットの1つ目は、「読者満足度の向上」が期待できることです。

なぜなら見出しを適切につけることで、以下の効果が発揮されるからです。

- 見出しで内容を把握できる

- 目次から読みたい章へ飛べる

- 可読性の向上と疲労感の軽減

読者は記事を読む時に、見出しを見て内容を把握する方がいます。見出しがわかりやすくて、何が書いてあるのかがパッと分かれば、続きを読みたくなるでしょう。

また、見出しはそのまま記事の目次になります。目次で読みたい見出しのリンクをクリックすれば、その章へジャンプできます。ユーザーが気になる見出しを見つけることができれば、目次から飛ばれて本文を読んでくれることもあります。

また長文だと、ユーザーは読んでて疲れてきます。なので見出しで緩急をつけてあげると、疲労感の軽減にもつながりますよ。

こんな感じで見出しを最適化することで、ユーザー体験が向上します。その結果、検索エンジンからも良い評価を得やすくなるというわけですね。

検索順位UPへの貢献

見出しを最適化する2つ目のメリットは、「検索順位の向上」が期待できる点です。

その理由は、以下3つの効果があるからです。

- 検索結果でのクリック率の上昇

- 滞在時間の上昇と離脱率の低下

- 検索エンジンの理解の手助け

見出しは、検索結果で記事タイトルの下部に表示されるケースがあります。なので、魅力的な見出しをつけることで、検索結果でのクリック率が上昇します。

読みやすい見出しは、滞在時間の上昇と離脱率の低下にもつながりやすいです。

見出しにキーワードを自然に配置することで、検索エンジンが「この記事は何の内容が書かれているのか」を理解する手助けにもなります。

こんな感じで、見出しを最適化することで、読者にも検索エンジンにもどちらにもメリットがあります。

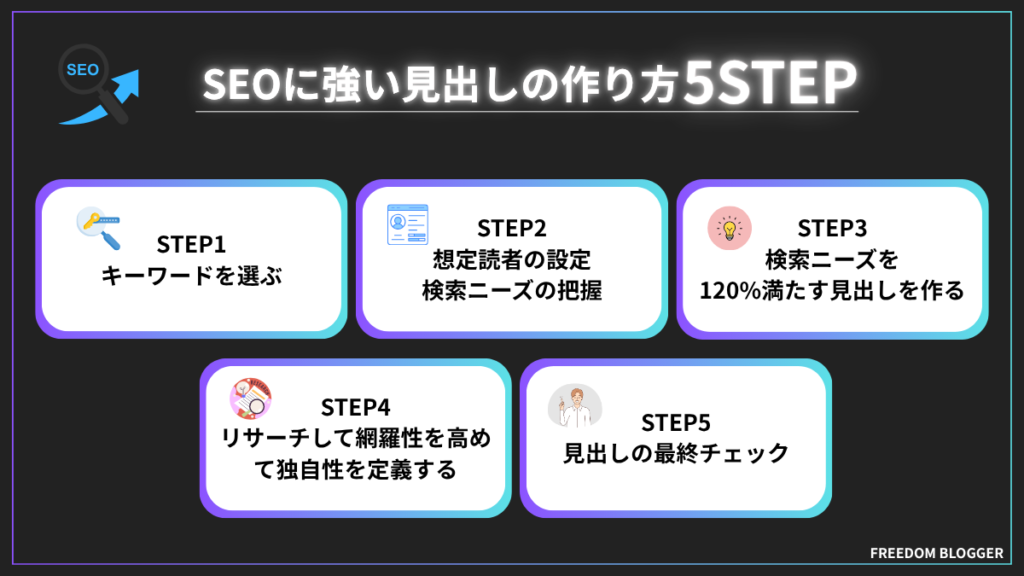

SEOに強いブログ記事の見出しの作り方5STEP【実践】

SEOに強いブログ記事の見出しの作り方を「5STEP」で解説していきます。

この章で書いている手順通りに見出しを作れば、初心者でもSEO専門家レベルの見出しを作れるようになり、上位表示が狙えます。

順に見ていきましょう。

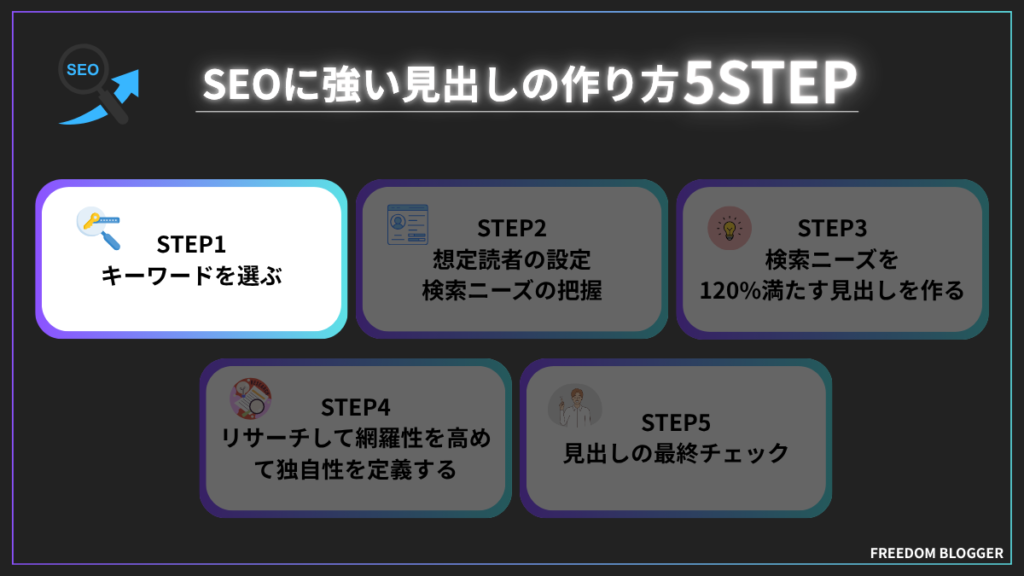

STEP1.キーワードを選ぶ

STEP1は、記事の主軸となる「メインキーワード」を選んでいきましょう。

メインキーワードは、読者が一番知りたい情報のことで、記事タイトルやh2タグ(大見出し)で使います。

メインキーワードは、ブログジャンルに沿ったキーワードを選んでみてください。

この章では例として、「国内旅行 日帰り おすすめ」という旅行ジャンル系のメインキーワードを用いて、見出しの作り方を解説していきますね。

STEP2.想定読者の設定と検索ニーズの把握

メインキーワードを選んだ後は、想定読者の設定と検索ニーズの把握をしていきます。

この作業をすることで、「誰のどんな悩みを」解決するのかを決められます。より内容の濃い記事を書くための見出しを作れます。

- 想定読者:どんな人が検索しているのか。自身は誰に向けて記事を書くのか。

- 検索ニーズ:読者はどんな悩みがあって検索しているのか。どんな情報を知りたいのか。

まずは誰に向けて記事を書くのかを決めるために、想定読者を設定しましょう。

想定読者の設定例

想定読者の設定例は以下のとおり。

- キーワード:「国内旅行 日帰り おすすめ」

- 想定読者:「20代後半の女性。日帰りで国内旅行ができるおすすめのスポットを知りたい」

検索ニーズの把握

続いて、読者がどんな悩みがあって検索しているのか「検索ニーズ」を把握していきます。

検索ニーズは、以下の2つを考えていきましょう。

- 顕在ニーズ(読者が意識的に求めている情報)に応える→100%検索ニーズを満たす

- 潜在ニーズ(読者が意識していないけど、次に気になるだろう情報)に応える→120%検索ニーズを満たす

顕在ニーズの把握

まずは顕在ニーズの把握からです。

想定読者が、「国内旅行 日帰り おすすめ」で検索する理由を把握していきます。

たとえば、以下のニーズが考えられます。

- 国内旅行で日帰りで行けるおすすめの場所を知りたい

- おすすめの温泉や自然、パワースポットや観光地も知りたい

- 費用がどのくらいかかるのか知りたい

- おすすめのプランがあれば教えて欲しい

- アクセス方法も知りたい

潜在ニーズの把握

続いて潜在ニーズを把握していきます。

想定読者が「国内旅行 日帰り おすすめ」というキーワードで検索し、メインの情報を得た後、次に気になる情報は何だと思いますか?ここを考えていきます。

潜在ニーズは、以下の2つの方法を活用すればOKです。

- ラッコキーワードで関連キーワードを調査する

- 想定読者の立場に立ったつもりで、自分で予想する

たとえば、想定読者の立場に立ったつもりで、自分で予想するとします。すると、下記のような情報は、次に気になる情報ではないかと考えられます。

- 日帰り旅行で失敗しないためのチェックリスト

- 日帰り旅行に行くなら電車か車どっちが良い?

- 関西発or関東発でおすすめの日帰り旅行

- 日帰り旅行で穴場な場所

- 日帰り旅行で疲れにくくする裏技

- 日帰り旅行をより楽しむ方法

- 往復2時間以内でいける場所

- 格安の日帰りプラン

- 日帰り旅行でいけるインスタ映えスポット

STEP3.検索ニーズに120%応える見出しをつくる

STEP3では、読者の検索ニーズに、120%応える見出しを作っていきます。

先ほど洗い出した、「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」に応える見出しをつくっていきましょう。

顕在ニーズを満たす見出しの作り方

まずは読者の顕在ニーズを満たす見出しを作りましょう。

STEP1〜2で決めたメインキーワード(顕在ニーズ)を元に見出しをつくっていきます。

先ほどのキーワード「国内旅行 日帰り おすすめ」を例に、顕在ニーズに応える見出しをつくってみますね。

- H2:おすすめの国内旅行日帰りプラン15選

- H2:エリア別でおすすめの日帰り国内旅行10選

- H2:自然を楽しめる日帰り国内旅行おすすめ5選

こんな感じで、「国内旅行 日帰り おすすめ」というキーワードを自然に含めつつ、顕在ニーズの見出しを作っていきます。

潜在ニーズを満たす見出しの作り方

続いて潜在ニーズに応える見出しをつくりましょう。

STEP2で洗い出した、潜在ニーズの情報をもとに見出しを考えていきます。

- H2:日帰りの国内旅行で失敗しないためのチェックリスト

- H2:日帰りの国内旅行で疲れにくくする裏技

- H2:日帰りの国内旅行でいけるインスタ映えスポット

- H2:日帰りの国内旅行でよくある質問

一つポイントは、STEP2で「洗い出した全ての潜在ニーズの情報を、見出しにする必要はない」ということです。

なぜなら情報量が増えすぎると、読者にとってノイズになる可能性があるからです。洗い出した中でも、想定読者が「特に知りたい情報に絞って見出しにしていく」といいかなと。

潜在ニーズに応える見出しを作るメリット

潜在ニーズに応える見出しを作るメリットは、主に2つあります。

- 読者が1記事で完結できるよう手助けできる

- 再検索を防止してSEOのマイナス評価を回避する

読者は知りたい情報を得られると満足する人もいれば、満足せずに次に新たに知りたい情報がでてくる人もいます。次に知りたい情報が出てきた場合、その人が次に取る行動は「再検索する」と考えられます。

再検索=その記事で欲しい情報を、全て手に入れられなかったと捉えることができますよね。なので、SEOで不利になる可能性があるというわけです。

だからこそ「この1記事で完結してもらう」ことを目標に、本章で解説したとおり、読者ニーズを120%満たす見出しを作っていきましょう。

STEP4.リサーチで網羅性を高めて独自性を定義する

STEP4では、情報の網羅性を高めて、独自性を定義していきましょう。

リサーチで情報を網羅する方法

見出し作成後は、リサーチをして情報の過不足をなくします。これをすることで、ワンランク質の高い記事を作れます。

リサーチのやり方は以下のとおり。

- 狙うキーワードで検索して上位10記事の見出しをチェック

- ラッコキーワードの見出し抽出で上位10記事の見出しをチェック

- AIにも狙うキーワードに関する見出しの構成を考えてもらう

上記の方法でリサーチをして情報収集します。リサーチした内容と、自身が作成した見出しを照らし合わせて、差分がないかをみていきましょう。

差分を見た結果、足りない情報があれば、「見出しとして追加すべきかどうか」を検討してみてください。

検討の結果、「追加した方が読者のためになる」のであれば、自分の言葉で見出しを追加するといいです。

この作業をするだけでも、かなりの情報を網羅できるはずです。

オリジナル情報を追加しよう

SEOで上位表示を狙うなら、ただ情報を網羅するだけではなく、オリジナルの情報が必要です。

- 自分にしか書けない体験談や失敗談

- 競合記事には書かれていない情報

作成した見出しの中に、オリジナル情報がない場合、追加していきましょう。

なぜオリジナル情報が必要なのかというと、

- 読者の中で「誰かの体験談や経験を知りたい」という人は意外と多いから

- 上位記事が同じような情報ばかりだと飽きるから

上記の2点が主な理由です。

たとえば、ネット記事をみているときに、ありきたりな情報ばかりだと「またこの情報か…」とうんざりしませんかね。

一方で、個人の体験談が書いてあると「おっ、ちょっと気になるぞ」という感じで、興味をそそられないでしょうか。僕は結構みてしまうタイプです。

そもそもオリジナリティに関しては、Googleが昔から重要視しています。

SEOで勝つには、情報を網羅しつつ、独自性のある見出しを追加することが重要です。

以下では、ブログでオリジナリティを出す方法を解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

オリジナリティがある見出しの例

「オリジナリティが重要なのはわかったけど、具体的にどういう見出しがオリジナリティがあるといえるの?」

こんな疑問をお持ちの方に向けて、オリジナリティのある見出しの例をあげてみます。

- 私が国内日帰り旅行の時に持参して良かったアイテム【体験談】

- 僕がプログラミングスクールを受講した理由

- ブログで成功したことと失敗したこと

- 実際にヒゲ脱毛を10回受けてみた感想

上記の見出しは独自性があるといえます。

なぜなら経験者にしか書けない内容だからです。こういう経験談を求めている読者はわりといます。

あと、上記のような経験者にしか書けない見出しは、他のサイトに真似されにくいメリットもあります。

独自性=競合に書いていない情報でもOK

他にも、競合には書いていない情報でもOKです。

たとえば、

- AサイトとBサイトは「〇〇」に関する情報がある

- しかし「△△」については書いていない

- 自分の記事で「△△について書く」

みたいなイメージです。

厳密にいうと、上記は独自性とは少し異なるかもしれません。ただ、自分の記事にしか書いていない情報は、その記事特有=独自性と捉えることもできます。

そもそも上位記事にある情報は、必ずしも「読者が求めているすべての情報を網羅している」とは限らないんですよね。

読者視点で考えて「この見出しは競合記事にはないけど、自分の記事で追加した方が、読者のためになるな」という場合は、どんどん追加していきましょう。

STEP5.見出しの最終チェック

最後のSTEPでは、見出しの最終チェックをしていきます。

チェック項目は以下の通り。

- 記事のテーマと見出しは一致しているか

- 見出しタグは本記事の序盤で解説したとおり適切に使えているか

- 読者が知りたい情報は書かれているか

- 不要な見出しはないか、逆に足りない見出しはないか

- シンプルでわかりやすい見出しか

まず「記事のテーマと見出しの内容が一致しているか」をみましょう。テーマから逸れた見出しがある場合、削除するか修正するかしていきましょう。

見出しタグは、h1~h5を活用しつつ、適切な順序でつけられているかチェックしてみてください。また見出しはシンプルでわかりやすくついているかも、あわせてみていきましょう。

以上がSEOに強い見出しの作り方5STEPでした。

ご紹介した5STEPの通りに実践すれば、プロレベルの見出しが作れますので、ぜひ試してみてください!

ブログ記事の見出しの構成例【テンプレート】

見出しの構成は1パターンではないです。狙うキーワードや記事の内容によって、構成を変化させると良いです。

とはいえ、初心者の方からすると、「そもそも見出しってどんな構成がいいのかわからない…」という方も多いと思います。

そこで見出しの構成の引き出しを増やすために、SEOに強い構成例をご紹介しますね。

構成例1:情報網羅型

構成例1は、情報網羅型です。

情報網羅型は、ブログアフィリエイト記事なら定番の構成です。

情報網羅型は、以下のように構成していくといいですよ。

H2:〇〇とは

H2:〇〇のメリットとデメリット

∟H3:〇〇のメリット

∟H3:〇〇のデメリット

H2:〇〇の具体的な方法

∟H3:方法1.〇〇をする

∟H3:方法2.〇〇をする

∟H3:方法3.〇〇をする

∟H3:方法4.〇〇をする

∟H3:方法5.〇〇をする

H2:〇〇の注意点

∟H3:注意点1.〇〇に気を付ける

∟H3:注意点2.〇〇に気を付ける

∟H3:注意点3.〇〇に気を付ける

H2:〇〇についてのよくある質問

∟H3:Q1.〇〇は何ですか?

∟H3:Q2.〇〇は何ですか?

∟H3:Q3.〇〇は何ですか?

H2:まとめ

情報網羅型は、その名の通り情報量を確保しつつ、読者の理解を深める構成です。なので、一番最初の見出しで「〇〇とは」のように基本を解説してから、具体的な方法へと進んでいく流れですね。

「〇〇の具体的な方法」の部分は、他にも「〇〇の手順」「〇〇のSTEP」などに置き換えられるなら、置き換えてもいいでしょう。

見出しの数は、必要に応じて増減してOKです。h4やh5なども、必要であれば積極的に使ってくださいね。

構成例2:原因対策型

続いて原因対策型です。こちらもよく使われる構成の一つですね。

例えば、こんな感じです。

H2:〇〇の原因

∟H3:原因1.〇〇

∟H3:原因2:〇〇

∟H3:原因3:〇〇

∟H3:原因4:〇〇

∟H3:原因5:〇〇

H2:〇〇の対策

∟H3:対策1:〇〇

∟H3:対策2:〇〇

∟H3:対策3:〇〇

∟H3:対策4:〇〇

∟H3:対策5:〇〇

H2:〇〇の注意点

∟H3:その1.〇〇

∟H3:その2.〇〇

∟H3:その3.〇〇

H2:まとめ

扱うキーワードによって、原因と対策の数は増減するかなと。臨機応変に対応するといいでしょう。

また注意点を解説した後に、「よくある質問」の見出しを追加するのも、情報量を増やす点において有効です。

構成例3:結論ファースト型

次に結論ファースト型です。

無駄な前置きをせず、1番目の見出しから結論を書く構成です。

H2:【結論】〇〇をするなら△△が一番いい

∟H3:△△がいい理由

∟H3:僕も△△でうまくいきました

H2:△△をする方法3STEP

∟H3:STEP1.〇〇をする

∟H3:STEP2.〇〇をする

∟H3:STEP3.〇〇をする

H2:△△で成功するためのコツ5つ

∟H3:コツ1〇〇

∟H3:コツ2〇〇

∟H3:コツ3〇〇

∟H3:コツ4〇〇

∟H3:コツ5〇〇

H2:まとめ

最初に結論を言い、理由をh3見出しで補足していきます。

次の章で結論を実行するための手順を、STEPとして解説し、最後にコツを紹介しています。

結論ファースト型は、いますぐに答えを求めている読者にとっては親切な構成です。

構成例4:リスト型

さいごはリスト型です。

リスト型は以下のイメージです。

H2:〇〇のメリット

∟H3:1.〇〇

∟H3:2.〇〇

∟H3:3.〇〇

∟H3:4.〇〇

∟H3:5.〇〇

∟H3:6.〇〇

∟H3:7.〇〇

H2:〇〇のデメリット

∟H3:1.〇〇

∟H3:2.〇〇

∟H3:3.〇〇

∟H3:4.〇〇

∟H3:5.〇〇

∟H3:6.〇〇

∟H3:7.〇〇

H2:まとめ

リスト型はその名の通り、リストのように見出しをつけていきます。

特にメリットデメリット系のキーワードは大体のジャンルであるキーワードなので、使える構成例かなと。

H2:〇〇ランキングTOP10

∟H3:1位.〇〇

∟H3:2位.〇〇

∟H3:3位.〇〇

∟H3:4位.〇〇

∟H3:5位.〇〇

∟H3:6位.〇〇

∟H3:7位.〇〇

∟H3:8位.〇〇

∟H3:9位.〇〇

∟H3:10位.〇〇

H2:まとめ

ランキングの場合は、シンプルに1位から順に見出しにしていく感じでOKです。

上記は例としてTOP10にしていますが、もちろんTOP10といわずに、TOP20とかでもOKです。また、あえて厳選する形でTOP5とかにしてもいいでしょう。

以上が見出しの構成パターンの例についてでした。

「見出しの構成がよくわからない」という方は、上記いずれかの構成をベースにし、必要に応じて拡張してみてください。

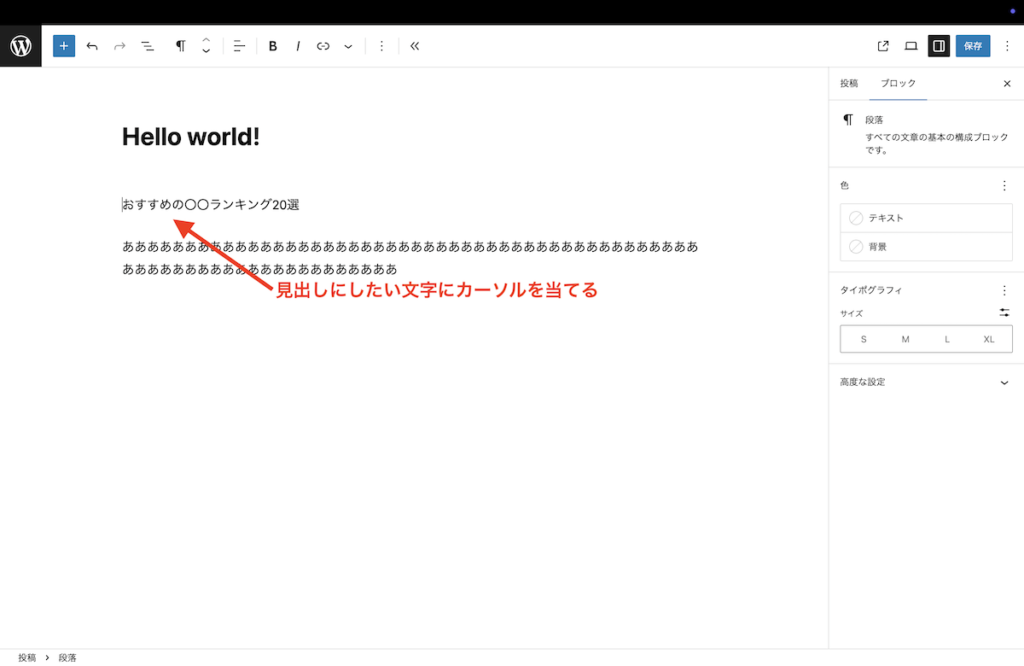

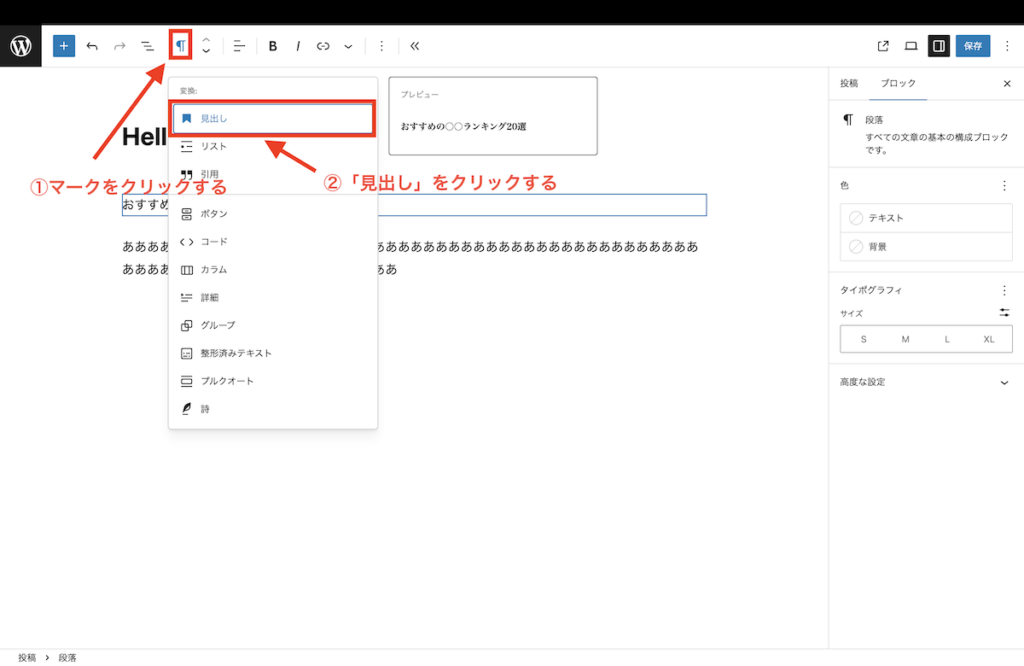

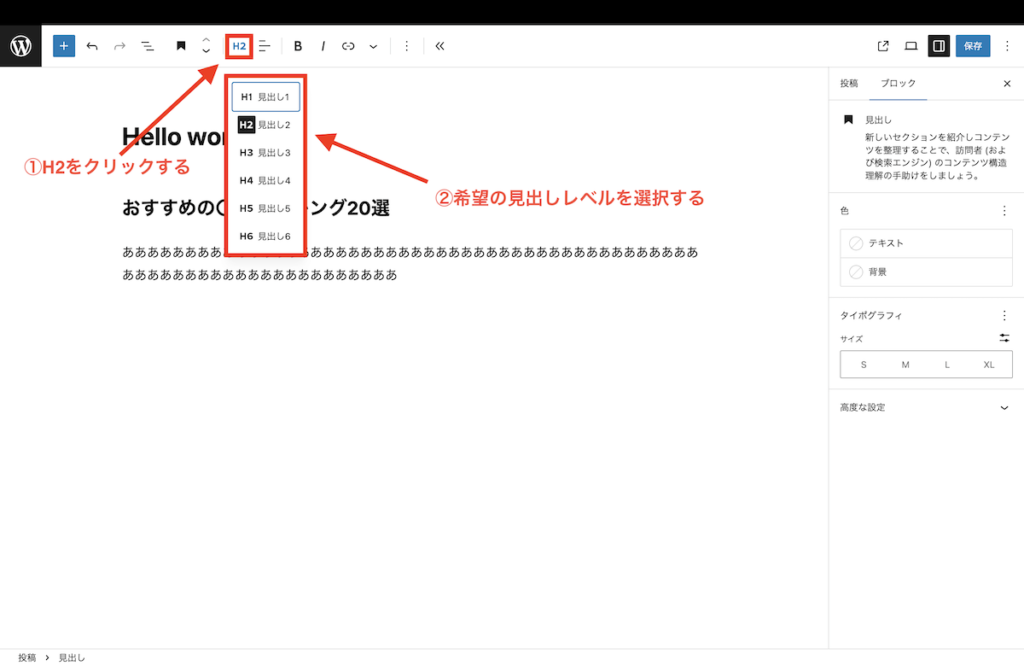

WordPressで見出しを作る方法【操作手順・時短技あり】

この章では、WordPressをお使いの方に向けて、「WordPressで見出しを作る方法」を解説します。

見出しを最短で作る、「MarkDown記法」「ショートカットキー」などの入力方法も、あわせて解説します。

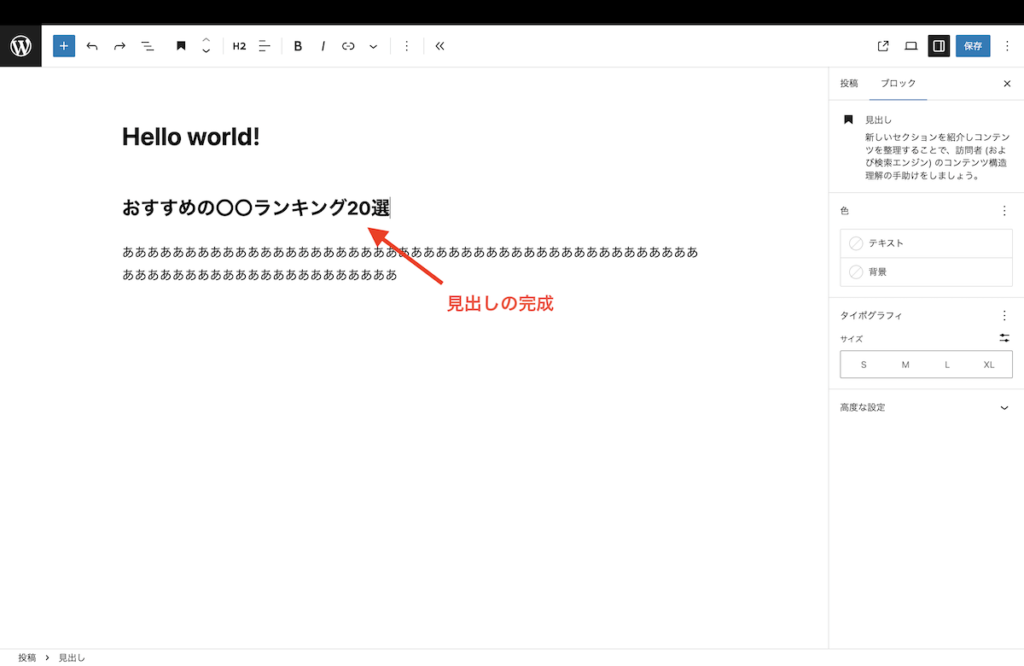

ブロックエディター【基本】

まずはWordPress「ブロックエディター」での、見出しの作り方です。

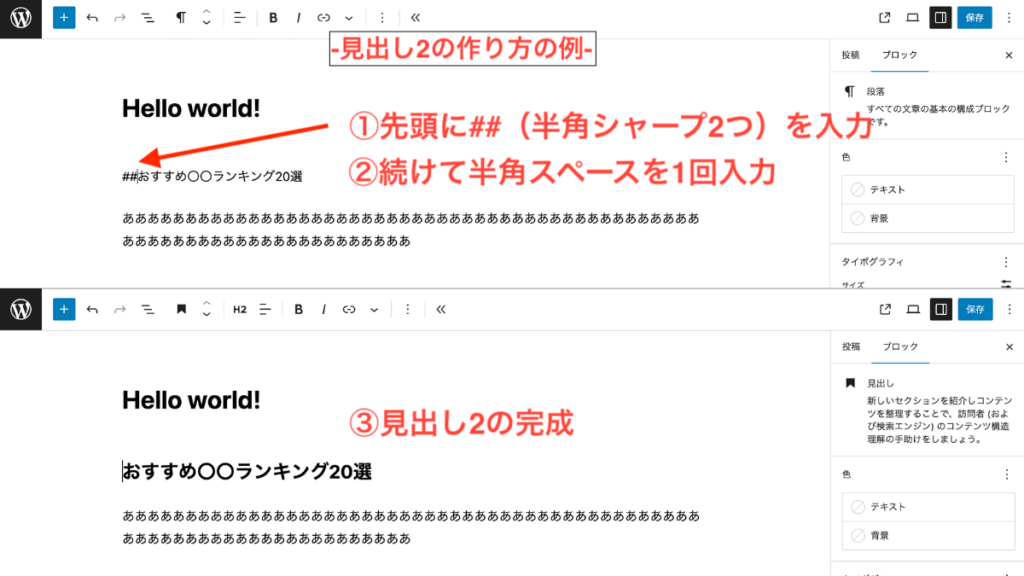

ブロックエディター【時短技】

続いて、WordPressのブロックエディターで見出しを作る際に、時短できる技があるのでご紹介します。

MarkDown記法

1つ目はMarkDown記法と呼ばれるやり方です。

| 見出しレベル | 入力記号 |

|---|---|

| 見出し2(H2) | ## (シャープ2つと半角スペース1つ) |

| 見出し3(H3) | ### (シャープ3つと半角スペース1つ) |

| 見出し4(H4) | #### (シャープ4つと半角スペース1つ) |

| 見出し5(H5) | ##### (シャープ5つと半角スペース1つ) |

| 見出し6(H6) | ###### (シャープ6つと半角スペース1つ) |

| 見出し1(H1) | # (シャープ1つと半角スペース1つ) |

上記のとおり。

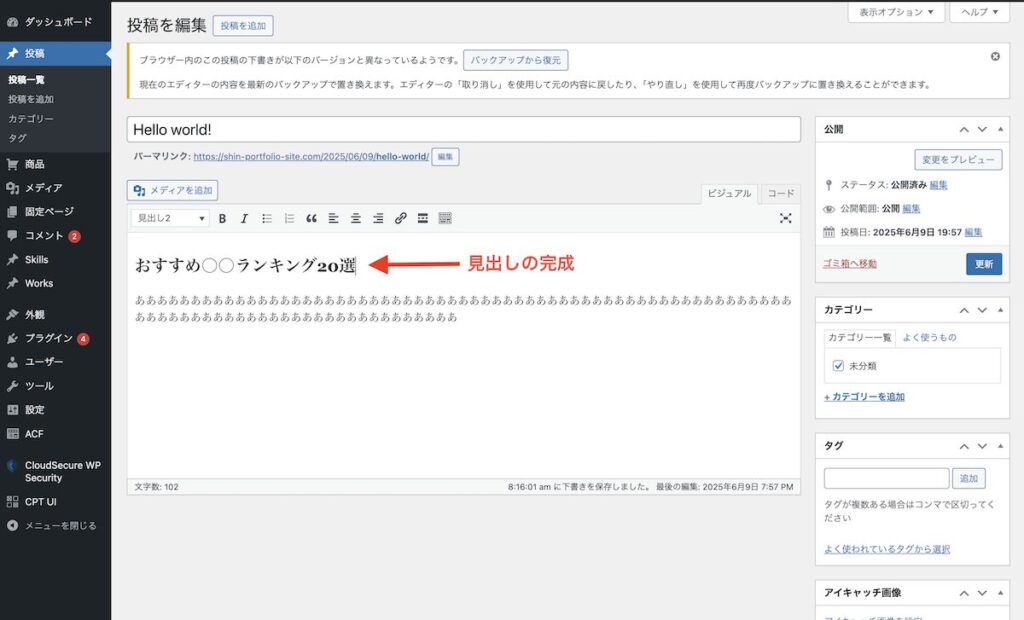

見出しにしたい文字の先頭に半角で#(シャープ)を見出しレベルの数だけ入力し、半角スペースを1つ入力すると、見出しを作れます。以下は具体例の画像です。

ショートカットキー

次にショートカットキーで見出しを作る方法です。

| 見出しレベル | 入力キー(Windows) | 入力キー(Mac) |

|---|---|---|

| 見出し2(H2) | Ctrl + Alt + 2 | Control + Option + 2 |

| 見出し3(H3) | Ctrl + Alt + 3 | Control + Option + 3 |

| 見出し4(H4) | Ctrl + Alt + 4 | Control + Option + 4 |

| 見出し5(H5) | Ctrl + Alt + 5 | Control + Option + 5 |

| 見出し6(H6) | Ctrl + Alt + 6 | Control + Option + 6 |

| 見出し1(H1) | Ctrl + Alt + 1 | Control + Option + 1 |

| 段落に戻す | Ctrl + Alt + 0 | Control + Option + 0 |

見出しにカーソルを当てて、上記のキーを入力すると、あっという間に見出しができます。

見出しを作る際は、上記のショートカットキーになれると、時短できるのでおすすめです。

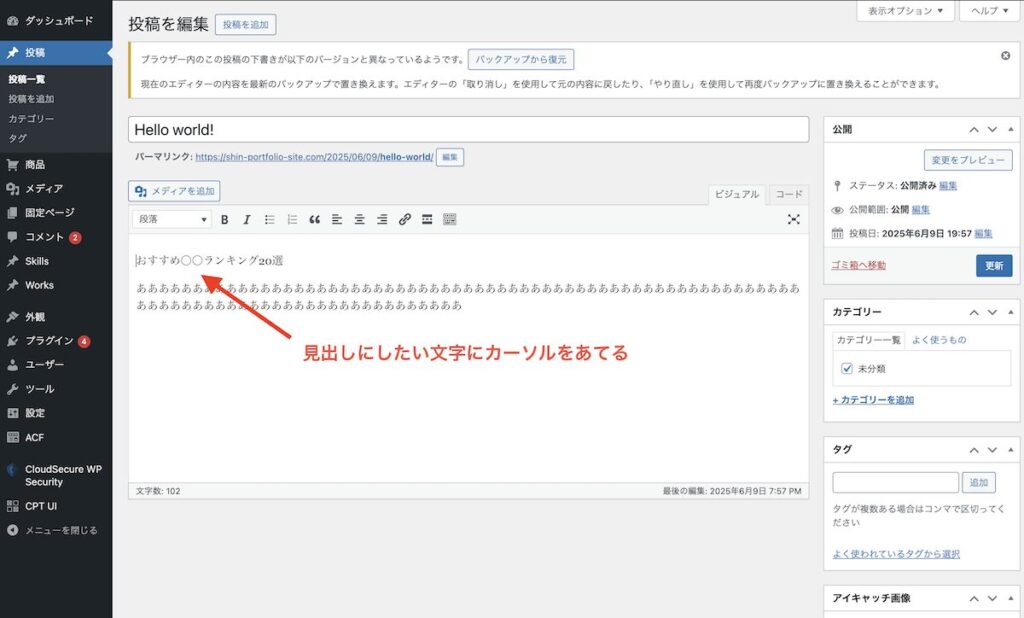

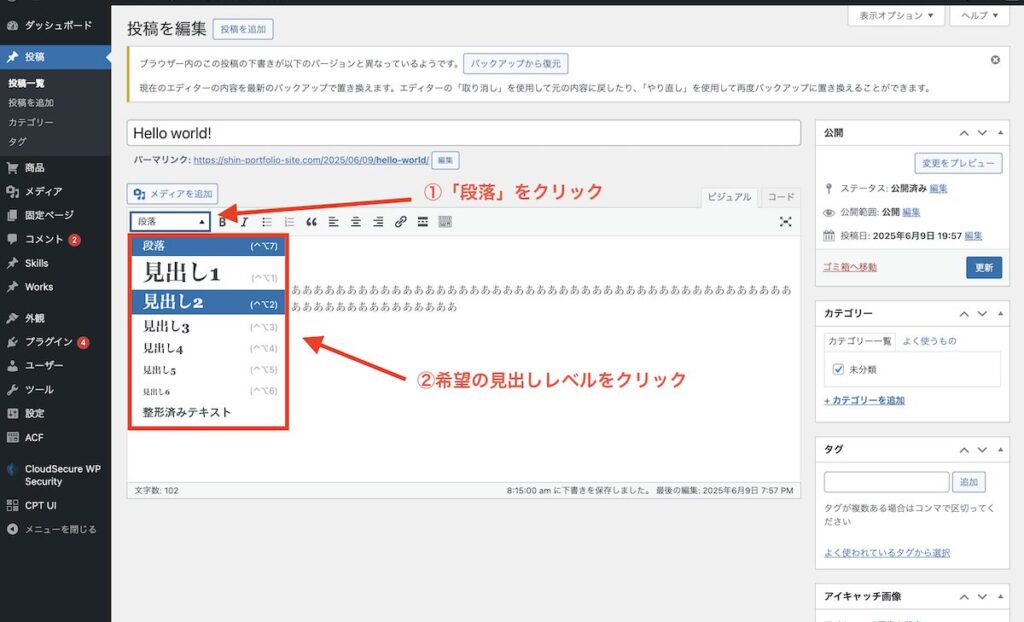

クラシックエディター

WordPressでクラシックエディターをお使いの方に向けて、クラシックエディターでの見出しの作り方を解説します。

以上が、WordPressで見出しを作る方法でした。

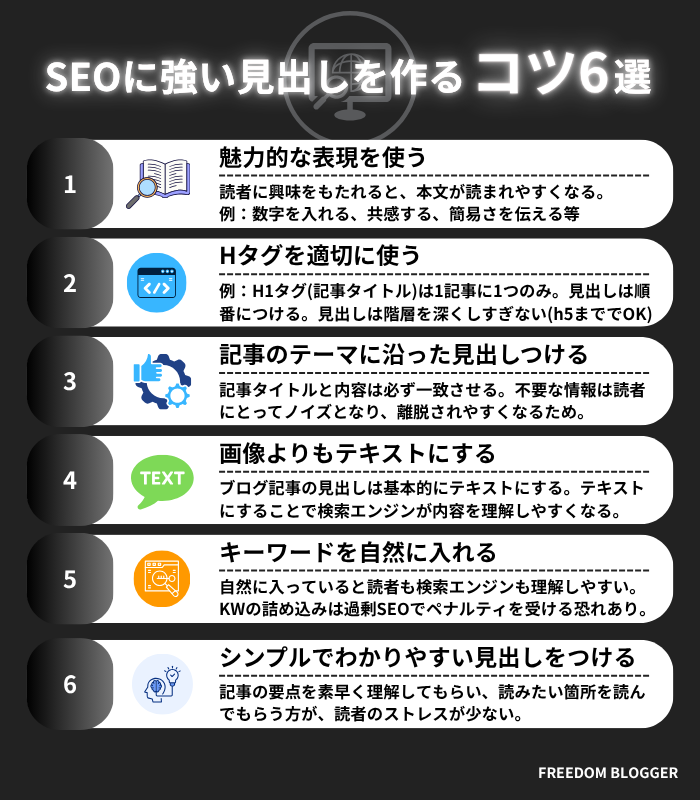

SEOに強いブログ見出しを作る6つのコツ

最後に「SEOに強い見出しを作るコツ」を6つご紹介しますね。

全てのコツを押さえれば、より読まれる見出しを作ることができるので、ぜひ読んでみてください!

魅力的な表現を使う

見出しで魅力的な表現を使うことで、読者が内容に興味もちやすくなり、続きが読まれやすくなります。

以下は魅力的な表現をつくるための例ですので、参考にしてみてください。

| 表現の例 | 表現の具体例 |

|---|---|

| 数字を入れる | 〇〇の原因10選 〇〇ランキング15選 〇〇の注意点3つ 〇〇のやり方5STEP |

| 希少性を伝える | 〇〇の方法をこっそり教えます 〇〇の秘訣を公開 【期間限定】キャンペーンあり |

| 結論を書く | 習慣化のコツは目標設定と毎日継続すること SEOとは検索エンジン最適化 |

| 疑問系にする | 〇〇とは? 〇〇の原因は? なぜ〇〇が重要なの? |

| 共感する | 私も〇〇で悩んでいました【体験談】 ブログがしんどい時期は誰にでもあります |

| 簡易さを伝える | たった5分でできるブログの始め方 簡単に作れる美味しい節約料理レシピ5選 初心者でも3STEPで始められる |

| メリットを伝える | 〇〇のメリット3つ 〇〇をするコツ 〇〇の方法を無料で公開 |

| 損失を伝える | 〇〇だと伸びない理由 〇〇するだけでは成功できない理由 知らないと損する〇〇の方法 |

Hタグを適切に使う

記事の序盤の「SEOに効く見出しの使い方」でも解説しましたが、Hタグを適切に使うことで、検索エンジンとユーザーに記事の内容を正確に伝えやすくなります。

- H1タグ(記事タイトル)は1記事に1つのみ

- 見出しは順番につける:h3→h1みたいなのはNG

- 見出しは階層を深くしすぎない:h5まででOK

基本は上記ポイントを押さえておけばOKです。

記事のテーマに沿った見出しつける

見出しの文言は、記事のテーマに沿った内容を書きましょう。

たとえば、記事タイトルが「カレー好きにはたまらない!大阪で美味しいカレー屋10選」の場合、素直にカレー屋さんを紹介する見出しをつけるのが適切です。

良い例:大阪で美味しいカレー屋10選

悪い例:カレーライスが日本に来た理由

悪い例の見出しは、不要な情報です。なぜなら、読者は大阪で美味しいカレー屋を調べているので、早くおすすめの店が知りたいからです。

もちろんキーワードや記事の内容によっては、「〇〇の理由」や「〇〇とは」といった前提の見出しはあってもいいです。

ただ美味しいカレー屋を探している人にとって、カレーが日本に来た理由は知らなくても問題ないですよね。

テーマから外れた見出しは、読者と検索エンジンどちらにもノイズになります。不要な見出しは削っていきましょう。

画像よりもテキストにする

見出しは画像として設定できますが、見出しはテキストのみでOKです。

理由は2つあります。

- 検索エンジンに「見出し」ということを、正確に伝えられるから

- 見出しはデザインのためにつけるものではないから

画像を設定することで、読み込みが遅くなる可能性があがります。

とはいえ、どうしても画像を設定したい場合、CSSという技術を使って背景画像として設定するならOKです。これなら「テキスト+背景は画像」というようにできます。

ただ特別な理由がない限り、見出しは基本的にテキストだけにしておくのが無難です。

キーワードを自然に入れる

見出しにキーワードを自然に含めると、SEO効果が期待できます。

一方で、キーワードを詰め込みすぎると、過剰SEO対策としてペナルティを受ける可能性があります。

たとえば、以下は典型的な悪い例です。

H2:おすすめのクレジットカード

∟H3:おすすめのクレジットカード1:〇〇

∟H3:おすすめのクレジットカード2:〇〇

∟H3:おすすめのクレジットカード3:〇〇

∟H3:おすすめのクレジットカード4:〇〇

∟H3:おすすめのクレジットカード5:〇〇

上記はすべてのH3にも同じキーワードを入れています。こういったキーワードを詰め込んだ記事は、過剰SEOとみなされ、ペナルティを受ける可能性があります。

- キーワードは基本的にh1とh2に自然に含める

- h3に関しては、たまに入れる

- h4以降は無理にいれなくて良い

上記のイメージでOKです。

シンプルでわかりやすい見出しをつける

シンプルでわかりやすい見出しをつけるのもSEOでは重要なポイントです。

なぜなら、読者や検索エンジンに情報を正確に伝えられやすくなるからですね。

- 見出しで内容または答えがわかるようにする

- 適切な文字数にする(長くしすぎない)

- 句読点は基本不要

- 記号は【】?くらいならあり

特に見出しは内容を簡潔にまとめる箇所なので、長くしすぎないようにしましょう。

あとブログ記事の見出しは、基本的に句読点は不要です。ただし、読点(、)に関しては、あった方が読みやすいならいれてもOKです。

記号に関しては、不要な記号は使わないようにしましょう。

本記事の要約

本記事では、「SEOに強い見出しの作り方」について解説しました。

もう一度、SEOに強い見出しの作り方を確認していきましょう。

- キーワードを選ぶ

- 想定読者と検索ニーズの把握

- 120%満たす見出しを作る

- リサーチして網羅性を高めつつ、独自性を定義する

- 見出しの最終チェックをする

以上の5STEPを実践すれば、初心者でもプロと同レベルの見出しを作れます。

ぜひ次の記事作成時から実践してみてくださいね!